#644

8, 9 & 10 août

Rentré au Vietnam depuis une quinzaine de jours. Du voyage en France, qu’en reste-t-il ici, maintenant que la routine a repris sa respiration muette ? Rien, peut-être, que ce pli dans le temps, et l’étrange fixité de Saigon, restée là, dans son halètement suspendu, comme si rien n’avait vécu, en mon absence. Un correspondant m’avait écrit, à propos de ses allées et venues entre ces deux pays : « un sentiment étranger que ces deux mondes ne sont pas seulement éloignés dans l’espace mais séparés dans le temps, que l’un s’arrête et se fige quand je le quitte. ».

Je le pressentais déjà, juste avant de partir, quand j’ai ouvert ce journal échoué, le 29 mai : « Est-ce que tout cela continuera en mon absence ? Est-ce que ça existe parce que je le vois, parce que je l’entends ? Une fois parti, est-ce qu’on replie le décor, est-ce qu’on éteint la ville ? » — Ce que je redoute, ce n’est pas que ça continue, mais que ça n’ait jamais vraiment été là sans moi.

Qu’est-ce que la ville sans moi pour l’écrire ? Et quand je dis moi, je veux dire cette présence qui, sans écrire, se désagrège. Moi qui n’écris pas, ce n’est plus moi, juste un passant parmi d’autres, fondu dans la masse chaude d’une ville sans regard. La ville n’est qu’un corps vide sans celui qui la perçoit. Elle se retire, s’efface, attend que des sens la ressuscitent.

Elle n’appartient qu’à ceux qui l’habitent de l’intérieur, par les images persistantes qu’elle a déposées en eux, même longtemps après l’avoir quittée, ou par le regard vif de ceux qui, ici, continuent de la traverser, de la percevoir, de la faire tenir debout. La ville ne vit que dans l’intimité de ceux qui la portent ou de ceux qui la regardent vraiment.

Je pense à mon père, à sa ville qui s’est effacée avec son départ, il y a soixante ans. Quand il est revenu pour la première fois, 50 ans après, il n’a rien tenté de ranimer. Il ne s’est pas retourné vers les rues, les façades, les trajets de son enfance. Il n’a pas demandé à revoir quoi que ce soit. Aucun pèlerinage. Rien. Il a marché dans une ville nouvelle, inconnue, sans chercher à reconnaître. Peut-être parce qu’il savait qu’il n’y avait plus rien à retrouver. Parce que la ville qui l’avait vu partir n’était déjà plus la sienne. Elle avait glissé hors de lui comme lui hors d’elle. Il n’a pas dit qu’il venait d’ici. Et peut-être que c’est vrai : il ne venait plus de cette ville-là. Il venait de son effacement.

Ce pays natal, il a fallu le laisser intact. Le reconnaître sans le réclamer. L’éprouver sans vouloir s’y inscrire. Il l’a reconnu à distance. Il n’a pas tenté d’y retrouver sa place, ni même d’y réactiver une appartenance. Il l’a traversé comme on s’approche d’un souvenir qu’on ne veut pas brusquer, sans volonté de possession, sans insistance. Peut-être est-ce ainsi qu’il m’a transmis quelque chose : la manière de ne pas forcer le lien, de ne pas vouloir inscrire son pas sur une terre déjà effacée.

Lui, revenu avec une langue maternelle ralentie par le silence, légèrement décalée, vieillie d’exil. Moi, arrivé sans cette langue, sans héritage, et qui l’ai apprise tard, non pour m’en rapprocher, mais pour m’éloigner de la mienne. Non pour renouer, mais pour dériver ailleurs, dans une langue apprise contre, à travers, au lieu de. Une langue non transmise, mais choisie, arrachée, greffée. Une langue qui aurait dû être mienne et dont il m’a privé.

Et comme pour combler ce manque, certains ont voulu me faire rejouer le passé. Non par les mots mais par les murs. Par les adresses. Par les lieux.

Il y a eu cette scène, un jour, lors de mon premier voyage au Vietnam, il y a vingt ans. Cần Thơ. Un nom que je ne connaissais pas, une ville que je n’avais jamais vue. On m’y avait emmené, presque conduit, pour voir l’ancienne maison familiale. L’adresse existait encore. Mais plus rien d’autre. C’était devenu un magasin de vêtements. Une vitrine, des étagères, des corps anonymes.

Un oncle éloigné, dont je me suis toujours méfié — sous ses airs de bienveillance, un discours de certitudes, de morale, de hiérarchie — avait supplié les nouveaux locataires de nous laisser entrer. Mon père, son frère aîné, leurs deux sœurs, mes grands-parents y avaient habité, disait-il. C’était dans les années cinquante.

Je suis resté en retrait. Une scène que je ne comprenais pas. Une scène jouée devant moi, autour de moi, sans moi. On entrait dans une pièce qui avait changé cent fois de fonction, de forme, de murs, et l’on prétendait que cela suffisait. Que la mémoire devait s’y loger.

Je me souviens du malaise. De cette attente imposée. Je me suis senti trahi, à devoir m’y reconnaître. On me forçait à habiter un souvenir qui n’était pas le mien. J’avais l’impression qu’on me demandait de faire mémoire à la place des autres. Il fallait que je ressente quelque chose. Que le lieu me traverse. Mais non. Rien. Rien qu’un décor imposé, un lieu vidé de ses attaches, reconstruit pour les besoins d’un récit dont je n’avais rien à faire.

Même si mon père avait été là, s’il s’était tenu, immobile, dans ce salon devenu boutique, au milieu des mannequins de plastique et des étagères de jeans, il n’aurait rien retrouvé non plus. Rien de ce qu’il avait quitté. Rien de ce qu’il n’avait jamais voulu dire. Ce qui revient ne revient jamais de l’enfance, mais de l’enfance qui s’est tue. Celle qu’on n’a pas racontée. Celle qu’on garde en arrière, sans voix.

Il n’aurait de toute façon jamais accepté d’être entraîné dans pareille situation. Il n’aurait pas serré de mains, souri aux cousins lointains. Il aurait fui l’émotion qu’on lui tendait, cette mascarade du retour. Il aurait préféré, ailleurs, dans une tour de verre du quartier d'affaires, s’asseoir calmement, devant un chardonnay glacé, et laisser la ville passer, sans l’appeler.

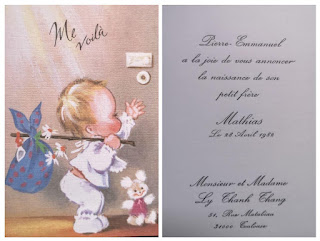

Et peut-être est-ce cela, justement : ne pas appeler, ne pas chercher à faire revenir ce qui, déjà, s’est retiré. Cette ville-là, celle de son enfance, n’existe plus. Elle n’est nulle part. Elle ne revient pas. Pas même dans ses mots. Il ne m’a jamais décrit Saigon. Pas un lieu, pas une rue, pas une maison. Les photos mentent. Souvent nettes. Mais toujours trop bien cadrées. On y voit des familles posées, tirées à quatre épingles, droites, élégantes. Rien ne dépasse. Aucun débord. Pas une humeur, pas un trouble, juste des regards dirigés, des sourires appliqués. Comme si la vie s’était tenue en dehors du cadre, de l’autre côté du temps. Rien de la rue. Rien de la lumière sur les murs. Rien de l’odeur tiède après la pluie. Aucun fond. Juste un décor lisse, vide d’histoire. Les visages sont là, oui, mais figés, polis, détachés d’eux-mêmes. Et derrière : pas de bruit, pas de geste, pas même l’écho d’un mouvement intérieur. Non pas l’absence d’un souvenir, mais le refus même de souvenir. Comme si ces images, dans leur netteté même, avaient choisi de ne rien transmettre. Ni mémoire. Ni passé. Juste cela : la surface exacte d’une époque qui ne veut rien dire.

Ainsi, mon père ne cherchait rien. Il ne voulait pas se retrouver. Il voulait être là. Ce n’était pas un retour, ni cette reconstitution attendue qu’on orchestre parfois pour donner corps à une nostalgie fabriquée, une sorte de théâtre de la mémoire, avec ses décors approximatifs, ses gestes empruntés, ses émotions de commande. Rien de tout cela. C’était une vie qui continuait ailleurs, sans cérémonie. Et c’est cela qui m’a frappé : cette absence absolue de mise en scène. Pas de lieu à investir d’un sens rétrospectif, pas de frisson attendu, pas de rôle à rejouer. Seulement un déplacement calme, sans emphase, sans justification, comme si l’exil n’avait pas interrompu la ligne, mais seulement déplacé son tracé, silencieusement.

Revenir ne guérit rien. Il n’y a pas de blessure à soigner. Le passé ne réclame pas toujours d’être revu. Cette injonction contemporaine à « retrouver ses racines », à se réparer dans la mémoire, a quelque chose d’artificiel, presque publicitaire. Beaucoup de Việt Kiều (vietnamiens de l’étranger) rentrent ici comme on visite un mausolée. Ils organisent des circuits intimes, posent des gestes cérémonieux, fabriquent de l’émotion comme on fabrique un récit de soi. Mais souvent, je n’y vois qu’un théâtre, un besoin de preuve plus qu’un vrai retour. Ce qu’on appelle mémoire devient alors un décor prêt-à-sentir, une fiction rassurante où l’on rejoue le rôle de l’exilé réconcilié.

Le pays natal, le vrai, ne se retrouve pas. Il revient — par fragments, à notre insu. Il est là, parfois, dans un geste qu’on fait sans y penser, dans une manière de replier un vêtement, d’ajuster une chaise, de tendre une assiette. Dans l’habitude de garder dans l’assiette la meilleure bouchée pour la fin, même si elle est froide. Dans un goût oublié qu’on essaie de reproduire sans jamais y parvenir. Dans l’ajout d’une cuillère de nuoc mam de trop, comme si quelque chose, en silence, demandait à être trop salé. Il est dans ces lieux qu’on porte en soi : un rayon de lumière sur du carrelage à motifs, une odeur d’humidité un matin de pluie, le regard d’un chien inconnu, fixe, familier, presque coupable, comme s’il savait. Il est dans un mot vietnamien qui surgit au milieu d’une phrase en français, sans explication, dans une manière d’ouvrir une porte, de refermer un tiroir, d’enjamber les fourmis. Dans un air qu’on chantonne, appris par cœur pour toute la vie, sans savoir d’où il vient. Dans une maison bâtie à l’autre bout du monde — et dans laquelle, un soir, passe l’ombre de celle où l’on a grandi. Une rumeur ancienne. Un climat intérieur. Une sensation de déjà-là. Une reconnaissance, une adhérence. Ce pays-là ne passe pas par les souvenirs, tous sont des histoires montées de toutes pièces, des images arrangées, des ancêtres redessinés pour mieux coller à ce qu’on attend d’eux. L’oubli, lui, n’invente rien. Il efface juste ce qui gêne, pour laisser remonter autre chose. Moins net. Moins noble. Mais plus vrai.

On croit revenir sur les traces. Mais à force d’y revenir, on les use. À force de les fouler, on les efface. La mémoire, parfois, détruit ce qu’elle voulait retenir. À trop vouloir préserver, elle rend illisible.

Et puis il y a ce silence, entre ceux qui sont partis. Ce que l’exil ne dit pas, c’est qu’il divise même ceux qui ont fui ensemble. Deux frères exilés dans le même pays, se parleraient-ils encore ? La fratrie de mon père s’est dissoute dans un mutisme chargé de ressentiments. Ils ne se parlent plus. Rien ne les relie que des litiges, des reproches, de l’argent. L’exil ne réunit pas. Il sépare autrement. Il défait les liens à l’intérieur même du sang.

Je suis rentré à Saigon il y a quinze jours. Je ne suis pas revenu chez moi — je n’ai d'ailleurs jamais su très bien où c’était. Mais quelque chose recommence, oui. Sans intention. Sans insistance. On reprend les trajets, les horaires, les phrases automatiques. On réinstalle le ventilateur, on rouvre les rideaux, on descend prendre son café glacé. Et puis on s’assoit sur le même banc, on regarde passer les heures. Le pays de mon père m’accueille avec son indifférence habituelle. C’est une forme de paix. Pas d’injonction à ressentir. Je n’ai rien à revendiquer ici. Rien à rejouer. Je ne suis pas Saigonnais. Je ne suis pas tout à fait d’ailleurs non plus. Mais j’ai appris à vivre dans ce léger décalage. C’est peut-être ça, mon lieu : ce flottement précis entre deux appartenances, ce moment où l’on cesse d’avoir besoin de nommer ce qui nous échappe. Je n’écris pas pour me souvenir. Pas pour restituer. J’écris pour marquer une place, fragile, passante. Pour constater que je suis là — et que cela suffit, pour aujourd’hui.

Commentaires