#643

J'ai regardé la vidéo de François Bon. Il revient sur un de mes jours échoués, autour de la rencontre avec Gwen Denieul, des amitiés nées sur le webécriture. Il relève une phrase de mon texte, phrase que je n’avais pas pensée centrale : « C’est peut-être cela, notre lien : ne pas dire directement. Mais laisser venir une forme. Laisser parler autre chose. » Et c’est à partir d’elle qu’il évoque sa pratique du parler directement. parce qu'il a peut-être, à son insu, ouvert un tel lieu, par ses carnets filmés. Un lieu du dire, mais qui vient de l’écriture.

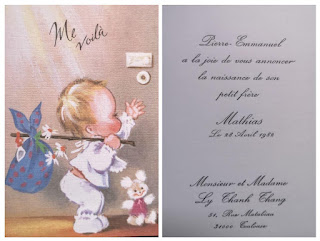

C'est justement ce qui me saisit dans ses carnets privés, la manière dont la parole s’y donne comme écriture de journal en train de naître. Une voix, une pensée, une adresse qui s’élabore dans le mouvement même de son apparition. Cette parole semble s’inventer en se disant. Personnellement, je n’y parviendrais pas. Ce qui se dit, chez moi, est déjà fiction. Même lorsque j’improvise, ce n’est pas Mathias qui parle. C’est une parole venue d’un autre lieu. Anh n’est pas un personnage. Mais ce n’est pas Mathias non plus. Ce n’est pas un nom traversé, ni une figure de passage : c’est un lieu. Le lieu d’où parle l’écriture.

Avec Gwen, l’écriture est passée d’abord. Très peu d’échanges directs, presque aucune correspondance. Mais une lecture réciproque, et intime. Nous nous sommes touchés sans que nous ayons à nous parler. Ce n’est pas un refus du dire immédiat, plutôt une nature méfiante, une forme de discrétion. Et aussi la distance, les continents. Mais cette lecture mutuelle, cet effet de lecture dans l’intime, a suffi à creuser un lien. Et peut-être une amitié. Une amitié née de la fiction, si on entend ce mot autrement : non pas un récit, ni une invention de personnages, mais un mode d’adresse. Une parole qui ne s’autorise que dans la forme. Une forme qui laisse parler autre chose.

Dans sa vidéo, François alterne entre Anh et Mathias pour me nommer. Depuis janvier, j’ai ouvert un journal filmé : les jours échoués. Ma fille y est très présente. Elle a neuf ans. Elle sait qu’elle est filmée, elle sait qu’une adresse circule, que quelque chose est en train de s’écrire dans cette image. Elle parle à son père, donc à Mathias. Et pourtant, la caméra tient lieu d’autre chose. Elle ouvre un lieu, une attention, une scène, celle de la ville devenue film à son insu. Elle entre dans un espace où, sans le savoir, elle s’adresse aussi à Anh. Ce n’est pas une posture mais une qualité de présence. Et moi, derrière la caméra, ou dans la voix off, je filme Mathias. C’est lui qu’on voit. Mais ce que j’entends, ce que je laisse passer, c’est encore l’écriture. L’écriture qui prend corps, mais dans le lieu même de son retrait. C’est peut-être cela, l’étrange porosité entre mes noms. Une scène où le visible et l’invisible se superposent. Et l’aveu d’une impossibilité à dire directement.

Ce n’est peut-être pas une question de double, ni de pseudonyme. Ce n’est pas un masque non plus. C’est un glissement. Je suis encore mal à l'aise qu’on m’appelle Mathias lorsque c’est Anh qui écrit. J’ai le sentiment d’un déplacement malentendu. D’une trahison légère, mais réelle. Comme si le geste n’était plus adressé depuis le bon lieu. Anh est un pronom. Il veut dire « grand frère ». Il porte en lui une hiérarchie pronominale que je ne maîtrise pas, qui me gêne parfois, puisque je suis souvent plus jeune que ceux qui me lisent. Et même si François est à peine plus jeune que mon père, je ne pourrais l’appeler chú (oncle), car je le considère comme un frère. Si j’avais à choisir, je l’appellerais Anh, en vietnamien. Finalement, j’aime qu’on m’appelle Anh. Je l’entends comme il, ou lui. Peut-être parce que ce mot contient aussi, à sa manière, la position de celui qui veille, dans l’ombre. Celui qui, sans être visible, adresse quelque chose.

Caroline Diaz et Pierre Ménard m’ont demandé à Paris comment ils devaient m’appeler. J’étais embarrassé. Je ne savais pas quoi leur répondre. Dans l’espace social, l’anonymat n’est pas possible. Mais il ne s’agit pas ici d’anonymat. Il s’agit d’un autre régime du nom. D’un nom qui n’appelle pas réponse, mais écoute.

Avec Marine Riguet, ce fut encore un autre cas. Nous sommes tous deux timides. Réservés. Mais malgré cette nature, une rencontre a eu lieu. Fragile. Possible. Ce que nous faisons, chacun de notre côté, a ouvert un lieu qui a permis cela. Nos écritures ont rendu friable cette retenue. Ce n’est pas nous, nos personnes, qui se sont rencontrées, mais quelque chose qui écrivait déjà entre nous. C’est cela qui a rendu le geste possible. Et pourtant, se parler directement n’a pas été simple de mon côté.

François relève un autre point essentiel. Ce que nous partageons sur nos blogs, dans nos vidéos, relève de l’intime, mais ne demande pas forcément à être reconduit dans la vie sociale. Il parle de ces invitations lancées — « si tu passes à Paris, on se prend un café » — comme s’il s’agissait d’un prolongement naturel. Mais non. Nous ne sommes pas là. Pas dans cette continuité-là. Pour nous, la vraie vie n’est pas ailleurs : elle est déjà dans ce qui s’écrit. Dans ce qui s’ouvre, de l’intérieur, dans le retrait. Ce que j’appelle webécriture, ce n’est pas faire œuvre, ni entrer en littérature, ni construire une présence. C’est créer un lieu. Et si l’écriture est un territoire commun, comme le dit Gwen, alors chacun l’éclaire avec sa lampe de poche. Parfois, par miracle, les faisceaux se croisent.

Je ne regarde presque jamais mes propres archives. Ne sauvegarde absolument rien depuis le commencement. Si YouTube venait à tout effacer, je ne garderais rien. Et cela me va. L’essentiel n’est pas ce qui reste, mais ce qui suit. Le prochain geste. Le prochain fragment. Le point où, à nouveau, ça s’ouvre. Là où ça écrit encore. Là où écrire se dit.

Et peut-être que François, avec ses carnets filmés, a trouvé cela : un lieu où le dire, directement, peut se dire, parce qu’il vient de l’écriture. Parce qu’il en procède. Parce qu’il s’y retire aussi.

Commentaires

Je suis content de mieux comprendre la question du prénom, étant toujours emprunté quand je t'écris: je saurai maintenant.

Je partage la même distinction entre vie de création et vie réelle: une sympathie créative peut ne pas être du tout en coïncidence avec l'éprouvé dans le réel. Je trouve courageux et chouette et riche d'être venu te confronter à ces rencontres.

Les descriptions concernant la parole-écriture-fiction-lieu d'écriture m'échappent, je n'arrive pas à sentir où ça pourrait me rejoindre aujourd'hui. Ça sonne du coup comme des abstractions, tout en devinant que ça n'en sont pas pour toi et François. Je garde ouvert ! :-)

Merci !

[…]

Anh Mat

Nuit Échouée # 643

cuộc sống thực sự không ở đâu khác chĩ trong những sự gì được viết ra.