#652

31 octobre

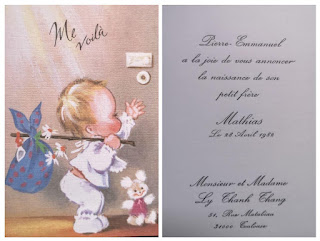

Il ne s’agit pas de confidence. Il ne s’agit pas de moi. Il s’agit de débusquer celui qui tape à la porte, enfermé en moi. C’est un personnage. Mais ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un personnage que je me dégage de toute responsabilité à son égard. Je ne nie pas être le scripteur. Je ne veux pas me duper, ni faire croire que je parle ici en mon nom. Ce serait faux. Mathias n’écrirait pas ainsi. D’ailleurs, Mathias n’écrirait pas.

J’aimerais qu’on m’entende : il ne s’agit pas de posture, mais de position. D’un angle. Du mouvement même de l’écriture, de son adresse, de sa direction. Je me souviens d’un bel entretien de Nathalie Quoirez à Gracia : elle y décrivait le geste de l’écriture, un mouvement du haut vers le bas. Elle tendait le bras vers le ciel pour ensuite ramener ce geste en elle. Moi, c’est l’inverse. Ma main irait puiser au fond de mon ventre, dans une poche sans fond — comme dans les cartoons où un simple sac peut contenir une multitude d’objets immenses — et je jetterais cela au loin, le plus loin possible. Peut-être dans le sable, si ce que je puise n’est que poussière. Peut-être dans l’eau, pour que cela se dilue dans la matière du monde.

L'inconfort d'ouvrir cet espace en ligne, il y a plus de 12 ans, naissait de l’impossibilité d’écrire en mon nom, de me prendre pour l’écriture. L’écriture a eu besoin d’un tiers pour s'incarner et ne pas se sentir trompée.

Peut-être est-ce cela, finalement, l’issue : que la fiction reprenne toute sa place, non comme un masque, mais comme la seule forme honnête de parole. Car il n’y a que par son intermédiaire qu’une vérité plus juste peut se dire. La fiction, en cessant de prétendre au réel, l’approche autrement, plus près, par ses détours mêmes. Elle permet de ne plus jouer à être vrai, de ne plus faire semblant. Dans son espace, le mensonge devient matière, la distance devient justesse, et le réel, enfin, se met à parler sans avoir besoin d’être cru.

*

Régresser. Revenir en arrière. Oui, revenir dans ces états que je croyais révolus : cet ennui angoissé, ce vide soucieux de soi-même, ce besoin de faire bouger le corps sans direction, simplement pour fuir l’immobilité devenue insupportable. Il y a six ou sept ans, peut-être plus ( ne sais plus compter les années, leur décompte ne correspondant plus à la manière dont il éprouvait le temps) ces états m'étaient familiers. J'errais alors dans la ville, d’un café à l’autre, d’une rue à l’autre, parfois dans des lieux où il était un habitué, parfois dans d’autres où personne ne me reconnaissait, retrouvant avec soulagement son anonymat. Je consommais pour avoir le droit de m'asseoir, et jamais, absolument jamais, je ne me sentais à ma place. La ville tournait, insistante, continue. J' y marchais des heures sans but, pour finalement revenir sur mes pas, rejoignant le mouvement des rues non par nécessité, mais par obligation, comme emporté par la marée : un corps à la dérive, au beau milieu de l’océan, faisant la planche, les yeux rivés sur le ciel.

En réalité, je demeurais immobile à l’intérieur. J'avais l’impression que mon corps était devenu le mouvement même de la ville, son battement, sa pulsation, tandis qu’au-dedans je restais en retrait, suspendu, presque absent. L’entité en moi formait une zone d’immobilité pure, le centre du rond-point, peut-être même un refus ? Non, le refus supposerait une volonté, et j'en étais dépourvu. Restait seulement l’urgence de faire bouger le corps, de sortir quelques mots, de souffler quelque chose pour ne pas exploser. Exploser non d’un trop-plein, mais d’un trop-vide : un vide gonflé d’air empoisonné qu’il fallait expulser pour continuer à tenir debout. Son corps luttait contre moi pour ne pas capituler. Il me restait, physiquement, encore du courage, un élan vital qui cherchait à appartenir à la ville quand, à l’intérieur, tout abandonnait.

Oui, c’était lié à l’échec de mon travail, à l’absence de rendez-vous, d'activités, à ces heures creuses ouvertes sur rien. J'aurais pu m’en saisir, écrire, avancer. Avancer quoi ? Je ne savais pas. Il y avait tant de textes avortés dans ma tête, tant de commencements possibles que j'abandonnais. J'aurais voulu, oui, au conditionnel passé, mais je ’essayais pas. Parce que cet état m'échappait. Je le traversais sans nom, sans forme. Je ne savais pas encore comment le dire. Et peut-être, justement, c’était cela : le dire impossible qui me maintenait en vie.

Je butais sur le langage. Comment nommer ce qui m'habitait ? Ni vide, ni ennui, ni solitude, ni bonheur, ni souffrance, ni même un simple malaise. C’était une matière grise, diffuse, un air plus dense que l’air. Peut-être faudrait-il le prendre par tous les côtés, l’examiner comme une chose réelle, un phénomène intérieur qu’on pourrait presque mesurer. Il faudrait le décrire chimiquement, lucidement, en disant toute la vérité et en mentant un peu en même temps. Déterminer sa texture : molle, tendue ? Sa température : tiède, froide ? Sa couleur : quelque part entre le beige du temps et le gris du cerveau. Dresser l’inventaire des symptômes : agitation du souffle, battements irréguliers du sens, oscillation du regard entre dedans et dehors. Oui, le traiter comme une chose. Et dans ce travail d’approche, dans cette patience cauchemardesque, peut-être que quelques mots finiraient par se déposer. Non pas des mots justes, mais ajustés, un poème suffisant pour respirer un peu.

Mais rien ne tenait. Chaque mot que je posais s’effondrait aussitôt, trop léger ou trop abstrait. Alors je recommençais. Je changeais d’outil, d’approche, comme un artisan qui refuse que la matière lui résiste. Peut-être que cet état était une vapeur. Oui, une vapeur intérieure, plutôt tiède et insistante. Elle ne brûlait pas, ne glaçait pas, mais collait à la pensée, l’empêchant de s’élever. Ou c’était un givre, une pellicule déposée sur la conscience, presque invisible, mais qui altérait toute lumière. Ou encore une tension, un champ magnétique trop faible pour attirer quoi que ce soit, mais assez pour troubler les aiguilles de l’esprit. Ou aussi un son, un souffle sourd, un bourdonnement sans fréquence stable. Ou un goût de poussière dans la bouche, une langue sèche de trop de mots tus. Ou encore une pression dans la cage, un excès de rien qui demandait à être formulé. Et pourtant, à mesure qu’il multipliait les images, la chose s’éloignait. Elle s’amincissait, se dissolvait. Ce que je décrivais devenait déjà autre : un reste, un écho, une ombre.

Alors je continuais, non pour trouver les mots justes, mais pour user la langue, la creuser, la forcer à transpirer. Car il fallait bien qu’à un moment la description déborde, qu’elle cesse d’être précision pour devenir délivrance. Non plus dire ce que c’était, mais ce que cela faisait. Là, peut-être, le langage rejoignait enfin la chose, dans l’épuisement même de vouloir la saisir.

Commentaires